Bienvenidos a una nueva entrega de Oficio al Medio, un newsletter sobre historietas. Cada quince días, Gonzalo Ruiz y Matías Mir analizan algún cómic o alguna temática relacionada al mundo de las historietas, buscando repensar sus lecturas y conectar con otros fanáticos. En esta entrega, Gon recomienda una adaptación de un cómic favorito y Mati venera la figura de Hergé.

¿Qué se puede hacer, salvo adaptar historietas?

Por Gonzalo Ruiz

Quiero hablar de una adaptación, pero no de la que todos piensan. A esta altura, no queda nadie sin hablar de la serie del Eternauta (hasta mi papá la vio/disfrutó mucho, alguien cero entusiasta por la historieta) y no sé si tengo algo por demás interesante para decir, más allá de aclarar que me gustó mucho, algo que no me generó el cómic original, aunque tengo unas ganas de una relectura, para ver si cambió mi parecer.

No, a principios de esta semana vi la adaptación cinematográfica de Shortcomings (Randall Park1, 2023), cómic de Adrian Tomine. Peliculón, por cierto. Y mientras me cagaba de risa, pensaba en las sutiles diferencias que se presentan en la historieta original. Antes, unos datos biográficos que sirven para comprender mejor la película, más allá de engordar un poco más este texto con información pura y dura: Tomine, nacido en Sacramento, California, es cuarta generación de americanos/japoneses. Esto no es algo menor, porque su descendencia suele ser tópico disparador de sus obras y en Shortcomings, sobre todo.

Esta historia se seralizó en Optic Nerve, su antología personal realizada para Drawn & Quarterly. A Chris Oliveros, capo de la editorial, le llegaron unos mini-zines realizados por un Adrian adolescente que eran la forma que tenía para “comunicarse” con sus compañeros. En palabras del dibujante:

“Empecé a dibujar cómics porque fracasé en socializar con mis compañeros. Sin duda habría preferido estar yendo a fiestas y teniendo citas. Solo dibujaba porque no tenía nada mejor que hacer”.

Ya hablé de forma medio escueta sobre Optic Nerve en una viejísima entrega de este newsletter, pero vale recordar que esta es una antología que trata de todo y nada a la vez. Son historias mínimas, que empiezan y terminan ahí mismo, sin preocuparse por resolver del todo los conflictos presentados (y que a veces ni los hay) o incluso por dejar bien parados a los protagonistas. Tomine es crudo a nivel historia: sus personajes no son queribles, no son triunfadores, ni siquiera son gente buena en la mayoría de las veces. Son… seres humanos, con todo lo bueno y lo malo. Pero a efectos prácticos de generar cierto enganche con el lector, lo que más se explota es la neurosis y hacia dónde se van los protagonistas con sus delirios. Una historia impactante de los primeros números es “Summer Job”, donde Eric, un adolescente nihilista, se la pasa cagando a sus compañeros y jefes de laburo. Su única meta en la vida es lanzar un fanzine punk y lo logra a costa de su trabajito en una imprenta. Un pendejo sin escrúpulos al que no le importan las consecuencias de sus acciones fallutas, es así cómo pueden definirse a varios de los personajes presentados en esta antología.

Entre los números 9 y 11, Tomine larga los relatos cortos para serializar Shortcomings, una obra maestra que condensa todas las obsesiones del artista en cien perfectas páginas.

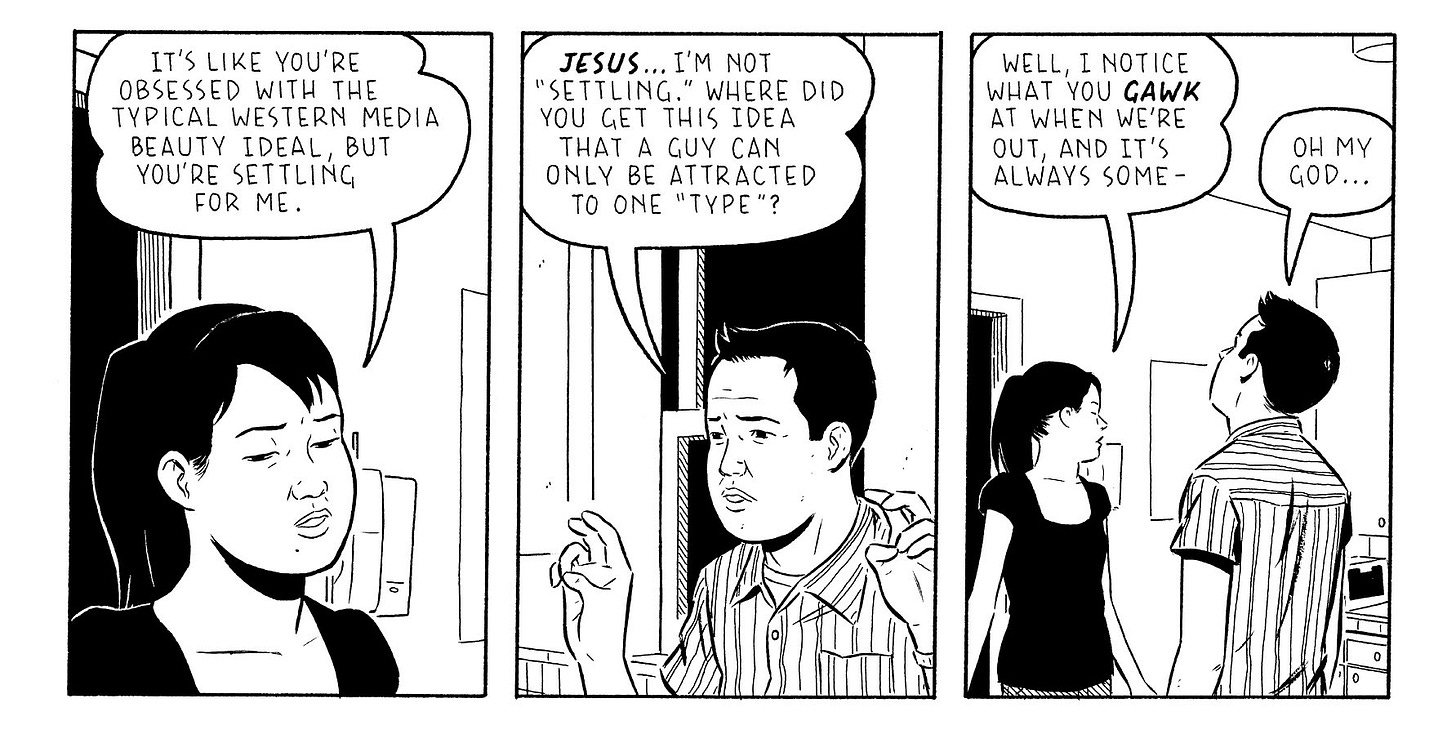

Ben Tanaka es un cinéfilo frustrado que administra un pequeño cine universitario. Mantiene una relación disfuncional con su pareja, Miko Hayashi, quien hace lo que puede para soportar lo infumablemente snob que es Ben, que piensa todo el tiempo que está para más pero no hace nada al respecto para remediar su situación: él trata de ser condescendiente con Miko y con su mejor amiga, Alice, pero no puede soltar su genio y su humor (o falta de) quebrado, queda totalmente absorbido por su grandilocuencia y discursos que cruzan todo el tiempo las líneas del sexismo y racismo. Ben es el villano perfecto, una persona que sufre por sus acciones pero que no te genera ningún tipo de empatía por sus niveles de testarudez y de nunca reconocer que es él quien está mal y no al revés. En un punto esperás que se lleve la paliza que está buscando hace rato.

Shortcomings es el resumen perfecto de todo el universo Optic Nerve: muestra cómo serían de perfectas esas historias que mencioné si tuvieran la longitud de una típica novela gráfica, con mejor espacio para el desarrollo narrativo, donde se profundizaran los sentimientos y las motivaciones. Tomine deja las pistas básicas para entender cómo funciona cada personaje y así uno como lector puede relacionarse correctamente con lo que le pasa, así sea un desagradable. Parte de la magia del autor aparece cuando busca generar empatía con personajes que, en la vida real, elegimos tener lo más lejos posible. Y Ben, en otro punto, también esperás que encuentre la luz de la situación y deje de ser tan pelotudo.

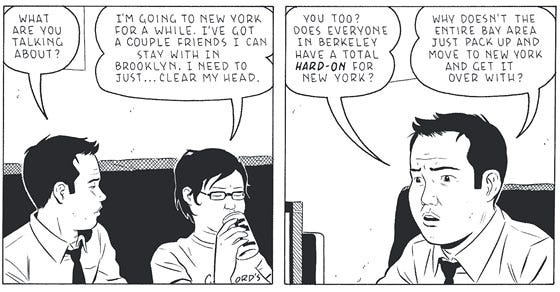

Dije que quería hablar de adaptaciones y hasta ahora solo me concentré en hablar del cómic y su autor. Para empezar, la película no me generó sorpresas, porque el cómic me encantó y la película no altera demasiado su contenido: se limita a actualizar algunas de las situaciones que ocurrieron a principios de los 2000 al 2020 (en el cómic, Miko le encuentra dvds porno; en la peli es un sitio web) y otras las explica un poco más. Pero por demás, es como si el guion utilizado fuera el cómic mismo, con ciertos diálogos repetidos en la cinta. Esto me da pie para entrar en un eterno debate que, siento, nunca deja conformes a los que vienen (venimos) del cómic, que es cuando las cosas cambian en el paso del papel al celuloide (o al archivo digital de video) y si ese cambio es necesario o no.

Y acá es donde, inevitablemente, tengo que hablar de El Eternauta: sí, la serie me gustó mucho, me pareció un acierto que ocurra en “el presente”. Y por eso puedo entender que las versiones de Juan Salvo y Favalli sean más realistas/amargas que las contrapartes optimistas/deux-ex-machina de la historieta. Una historieta que, dicho sea de paso, se escribió a mediados de los cincuenta con mecanismos narrativos propios de la época, hoy bastante vetustos (y ni hablar que la historieta tampoco se pensaba para “los adultos”, como ocurre con algunas series de televisión o películas). Estas versiones de los personajes funcionan, aunque yo hubiese preferido a un Favalli menos enojado. Pero así son las adaptaciones, las cosas a veces tienen que cambiar para que se mantenga cierto tipo de credibilidad, más allá de que estemos viendo una serie que empieza con una nevada mortal en una ciudad que casi no conoce la nieve. Los cambios que tiene la serie con respecto al cómic funcionan tan bien que uno no protesta y, sobre todo y a lo que realmente apunta la adaptación, hace que una historieta escrita hace casi 70 años siga vigente para un público que dejó de ser naif. Lo mismo pasa con casi todas las películas de Disney/Marvel, con resultados más o menos logrados.

Shortcomings, por su lado, se inscribe en la categoría no muy abultada de adaptaciones que siguen al pie de la letra, sin cambiar la esencia del texto. Está bien, es un “slice of life”, no tenés mucho que cambiar. Sin embargo, sentí algo distinto que la hizo más disfrutable: la película tiene humor. Ben Tanaka sigue siendo un racista snob, pero la forma en que Justin H. Min (el actor) actúa sus líneas te hace reír, está más “caricaturizada” su línea de pensamiento en la película que en el cómic, donde ves a un tipo estoico y serio/aburrido. Tampoco es que el cómic sea un drama lacrimógeno, pero todos en la adaptación actúan de forma más relajada, el humor (sostenido sobre todo en Alice —Sherry Cola, actoraza—) está más subrayado, y uno, creo yo, lo sufre menos al nabo de Ben. No todo lo que funciona en papel se traduce bien en la pantalla, y viceversa. Sobre todo si querés “gustar”.

Tal vez sea porque me llegó la tan mentada “fatiga de superhéroes” de la que se habla desde Endgame para acá, pero ya no soporto las películas marvelianas o similares. Cuando busco películas, trato de evadir al 100% la idea de adaptaciones comiqueras (porque vivir sesgado en una sola cosa no me aporta nada a nivel cultural, es estar atrapado y sin capacidad de desarrollar un criterio de nada). Tal vez por eso me sorprendió dos años atrás la noticia de la versión cinematográfica de Shorcomings, y me sorprendió aún más que esté buenísima. La recomiendo. El cómic también, por supuesto.

(Y ojalá que lo del Eternauta sirva para que se lea más, para qué esperar una segunda temporada cuando tenés todo a mano en un solo libro).

Hergé en la Luna

Por Matías Mir

Una anécdota: hace bastantes años, cuando era un adolescente incómodo y encorvado, participé en una trivia de cómics en la que llegué sorprendentemente a la final. El premio, una mesa llena de merluza. Tenía la ventaja, solo tenía que acertar la última pregunta, que se reducía a responder quién era el creador de Tintín… y no lo sabía, o no me lo acordaba, pero ante una audiencia de comiqueros que quedaron en el camino, se agarraron todos la cabeza y se atornillaron a sus sillas para no saltar ofendidos por que el pibe que les había ganado no podía decir “Hergé”. Perdí esa trivia, claro, y los álbumes del periodista francés más aventurero del mundo no se volvieron simplemente una lectura pendiente sino una cruz con la que cargaría por años.

Con el tiempo, por suerte, cumplí con la “condena” y leí al belga, y quedé fascinado por la línea clara, la forma en la que logra la síntesis perfecta de la realidad sin sacrificar el detalle, su poder absoluto de la observación y replicación de los gestos, la idea de que cada viñeta cumple un rol en la secuencia preciso. Cuando pienso en la genialidad de Hergé, se me viene a la mente una viñeta de El asunto Tornasol en la que una multitud se estaciona frente a la mansión del Capitán Haddock y cada persona presente está en medio de una acción y cada pequeño objeto que llevan tiene una razón para estar ahí. Más real que una fotografía. Más real que la realidad.

Pero incluso antes de leer Tintín, claro, ya tenía una idea de por dónde iban los tiros. Y, sobre todo, ya había escuchado esa leyenda de que el personaje, por azares de la vida, se había adelantado a hechos históricos, como el caso del alunizaje. Entre 1950 y 1953, los lectores francobelgas vieron cómo Tintín atravesaba la aventura que lo llevaría más lejos que ninguno de sus viajes anteriores o posteriores, sin sospechar que estaba prediciendo eventos que ocurrirían en el mundo real décadas después. Claro, no era ni por asomo la primera historieta en plantear que sus personajes fueran a la Luna, no en una era donde la ciencia ficción y el pulp estaban todavía gozando de buena salud (por alguna razón, el primer ejemplo que se me ocurre son Viruta y Chicharrón cruzando el espacio en globo aerostático en 1913), pero claramente hay algo en la versión de Hergé, tan obsesionado por anclar su viaje en la verosimilitud y en despegarse de la fantasía, que lo terminó volviendo una de las bande dessinée más icónicas del siglo XX.

Pero Hergé no siempre tuvo ese mismo enfoque para con su producción de historietas. Según el investigador Michael Farr, en sus primeros álbumes, el autor había caído en apoyarse en información de segunda mano o “conocimiento general” para su representación de otros países y culturas, pero para cuando empezó a trabajar en El loto azul, “había comenzado, para Hergé, su periodo ‘documentalista’”. Una decena de álbumes después, esa actitud de responsabilidad para con la obra se había vuelto casi una obsesión, y si la próxima aventura iba a adentrarse en terreno inexplorado por la humanidad, le esperaban unos años muy movidos.

Objetivo: La Luna demuestra por qué esta historia necesita contarse en dos álbumes. Toda esta primera parte es simplemente la antesala de un viaje, una serie de tiras en las que Tintín y Haddock tienen que hacerse a la mera idea de que van a viajar al espacio. Es un sinfín de explicaciones, para los personajes y para los lectores, del doctor Tornasol acerca del funcionamiento de naves espaciales, trajes aislantes y los motivos científicos para justificar mandarse en esta peripecia, obviamente contados a entre pases de comedia y una subtrama de intriga internacional, incluso con un villano metiéndole un tiro a Tintín a la mitad de la historia. Hergé, mientras, no paraba de leer libros de astrofísica, entrevistaba a científicos, visitaba museos y se documentaba como un demente, todo al mismo tiempo que tenía que cumplir con las fechas de entrega de la revista Tintín. Al final, y no por primera vez, llegó a su límite y tuvo que tomarse un descanso cuando todavía no había terminado Objetivo: La Luna. Esa pausa fue la más larga de su carrera hasta entonces: un año y medio. Los lectores que se quedaron manijas en septiembre de 1950 tuvieron que esperar hasta abril de 1952 para ver cómo continuaba la historia, con apenas una carta de explicación del exhausto belga a principios del 51 asegurando que volvería.

Además, el autor no solo estuvo de vacaciones, sino que aprovechó la pausa para replantearse todo su oficio, se consiguió asistentes (incluyendo al camaleónico Bob de Moor) y abrió los Estudios Hergé para manejar mejor la parte “franquicia” de Tintín.

En 1952, finalmente, los muchachos se suben al cohete y arranca el viaje en sí, desarrollado en Aterrizaje en la Luna (On a Marché sur la Lune). Acá, ya descansado, asistido y con energías renovadas, Hergé deja la vida en cada tira y dibuja algunas de las páginas más impactantes de la historieta mundial. Ya desde el diseño de la nave, un monumento bidimensional icónico al que nunca lo mancha una sombra o un reflejo (con ese fantástico estilo ajedrezado inspirado en los cohetes V-2 nazis), contrastado con una Luna tan detallada, como si el autor hubiera estado ahí dibujándola, el lector tiene que rendirse, levantar las manos como Scorsese y declarar que definitivamente es BD.

Toda la segunda mitad de Aterrizaje en la Luna es espectacular, una serie de escenas de tensión, aventura y peligro que incluso a más de medio siglo de distancia siguen causando adrenalina. Hergé no necesita meter aliens o reliquias misteriosas en la Luna para causar suspenso y atrapar al lector, porque entiende la simple idea de que los humanos no deberían estar ahí y que todo es un peligro. Solo hace falta que a uno de los personajes se le rompa la radio del traje, o se le abra una grieta en el casco, o se caiga por una grieta en un cráter, para implicar una muerte inevitable, desoladora y asfixiante. Y cuando mete el giro de un polizonte armado en el mismo cohete, y no dan los cálculos de oxígeno para volver a la Tierra, y se empiezan a morir personajes, pasar de página se vuelve una reacción involuntaria producto de la clase de ansiedad que solo el noveno arte puede producir. Qué buena historieta, la puta madre.

La nave a cuadros y los personajes en sus trajes naranjas, claro, quedaron grabados en el inconsciente colectivo como la estética del alunizaje. Cuando este de hecho ocurre en 1969, termina siendo decepcionante en comparación, porque la realidad no se compara a la hiperrealidad de Hergé, quien hizo una ilustración alusiva de Tintín y el resto recibiendo a Neil Armstrong sobre la superficie lunar, además de una serie de cuatro páginas para la revista semanal Paris-Match en las que relataba la historia real del Apolo 12, cerrando un ciclo que solo te puede pasar si sos Hergé.

Por supuesto que la aventura de Tintín está llena de ciencia falopa y cosas que la realidad terminó por desestimar, pero cuando uno lee Objetivo: La Luna y Aterrizaje en la Luna, la forma de narrar de Hergé, tan seria entre tanta buena comedia, no da lugar a la duda. Se toma tantas molestias en explicar cómo funciona cada detalle boludo, incluso a riesgo de volverse aburrido, que no hay forma de pensar que no está queriendo ser fiel a la realidad, incluso a una que aún no existía para cuando la estaba escribiendo. Quizás tiene más sentido hablar de las cosas a las que no les pega el autor con su predicción de un viaje a la Luna, como el divertido detalle de que, cuando los personajes pisan la superficie del satélite, el suelo es perfectamente sólido y no se levanta ni una leve nube de polvo, algo que tampoco ocurre en la adaptación animada de 1959. No sería hasta la animación de los 90 que, cuando Tintín pisa la Luna, se levanta el polvo. Pero, claro, con el diario del lunes, a cualquiera le sale.

Y eso es todo por hoy. Si te interesa recibir cada quince días el newsletter, podés suscribirte con el botón de abajo. Además, todas las entregas anteriores pueden leerse en el archivo.

También nos podés dejar un comentario acá:

También podés seguirnos en nuestro Bluesky o Instagram.

¡Nos leemos!

Tal vez lo recuerden por ser el Agente Jimmy Woo en Ant-Man and The Wasp, WandaVision… o por uno de los mejores chistes de The Office USA.

Tintin es la deuda pendiente de mi vida. En la casa de mi abuela había una edición de "El secreto del unicornio" que leí como 200 veces. Me calentaba que no terminaba, continuaba en "El tesoro de Rackham el rojo" que no lo tenían y núnca pude leer. Pedí que me la compraran, pero en ese entonces el presupuesto se limitaba a UNA colección, y con suerte eran dos al año (una para mi cumpleaños, y otra para navidad), asi que no hinche las bolas por Tintin porque preferia que me sigan comprando Asterix.

Cuando salió la película de Tintin de Spielberg me emocione viendo que era una adaptacion del Unicornio, y crei que iba a ver el final de la historia al fin... que bronca que otra vez quedó en "continuará..." y nunca la continuaron.

Pero bueno, entre tantas otras lecturas cada tanto pienso que tengo que leer Tintin. Hoy fue otra señal. En algún momento lo voy a hacer. Ya se cuál es el primer libro que voy a buscar.

Otra deuda pendiente, yo sigo cargando la cruz de no haber leído a Tintín, deuda que saldaré en algún momento. Me dejó muy cebado toda esta data sobre el álbum del alunizaje, se ven increíbles las viñetas, se siente toda esa obsesión minuciosa detrás (y me encanta).